Sezione

Arcaica

Lucana

Con la caduta della colonia achea di Sibari (510 a.C.) si apre per il mondo indigeno di Basilicata un periodo di crisi, in cui si assiste all’uscita di scena di molti protagonisti, mentre altri attori, apparentemente nuovi, vi si affacciano improvvisamente. Gran parte del Meridione d’Italia è coinvolta, in questo periodo, dallo spostamento delle genti sannitiche dall’Appennino centrale verso le fasce costiere opposte. Spingendosi, le genti mettono in moto un processo di etnogenesi che porta al formarsi della compagine dei Lucani, insediati, di lì a poco, in un’area geografica di notevole ampiezza e corrispondente, grosso modo, all’intera Basilicata odierna. La “fase lucana” raggiunge il massimo sviluppo nei decenni centrali del IV secolo, caratterizzati da un’accresciuta presenza umana stanziale, da un più intenso sfruttamento agricolo e l’introduzione di nuove colture (vite e olivo) e, più tardi, dal passaggio da una aristocrazia essenzialmente guerriera ad un’entità politica basata su una magistratura elitaria. Le grandiose cinte fortificate sono, infatti, attribuibili ad una ristretta aristocrazia che abita i rilievi della Basilicata interna, mentre le fasce meno abbienti della popolazione vivono in grandi villaggi e fattorie a conduzione familiare, sparsi lungo le vallate maggiori, che di conseguenza perdono la loro tradizionale funzione di vie di scambio. Uno dei pochi grandi centri abitati è quello di Serra di Vaglio, caratterizzato da semplici abitazioni mono-bifamiliari di tradizione arcaica disposte lungo un asse, circuiti di fortificazione e luoghi di culto autonomi. Le cinte murarie sono edificate secondo schemi planimetrici di tipo greco, sono spesso formate da più circuiti concentrici e hanno una funzione di contenimento solo in situazioni di particolare pericolo. Le aree sacre diventano autonome dall’abitato e, nel caso di Serra, il più attivo luogo di incontri e scambi è il santuario della dea Mefitis di Rossano di Vaglio, complesso che ricopre un notevole ruolo “politico” in tempo di pace. Lo si evince dalla sua particolare organizzazione: attorno ad un grande altare, l’impianto presenta un’ampia area lastricata chiusa su tre lati da spazi coperti destinati a contenere gli ex-voto. Anche la qualità dei pegni votivi (epigrafi, oggetti in bronzo di grande valore) conferma la vocazione politica, di scambi, trattative e alleanze del santuario di Rossano.

COPPA SENZA STELO

VASO POPPATOIO

CESTO IN MINIATURA

FUSERUOLA

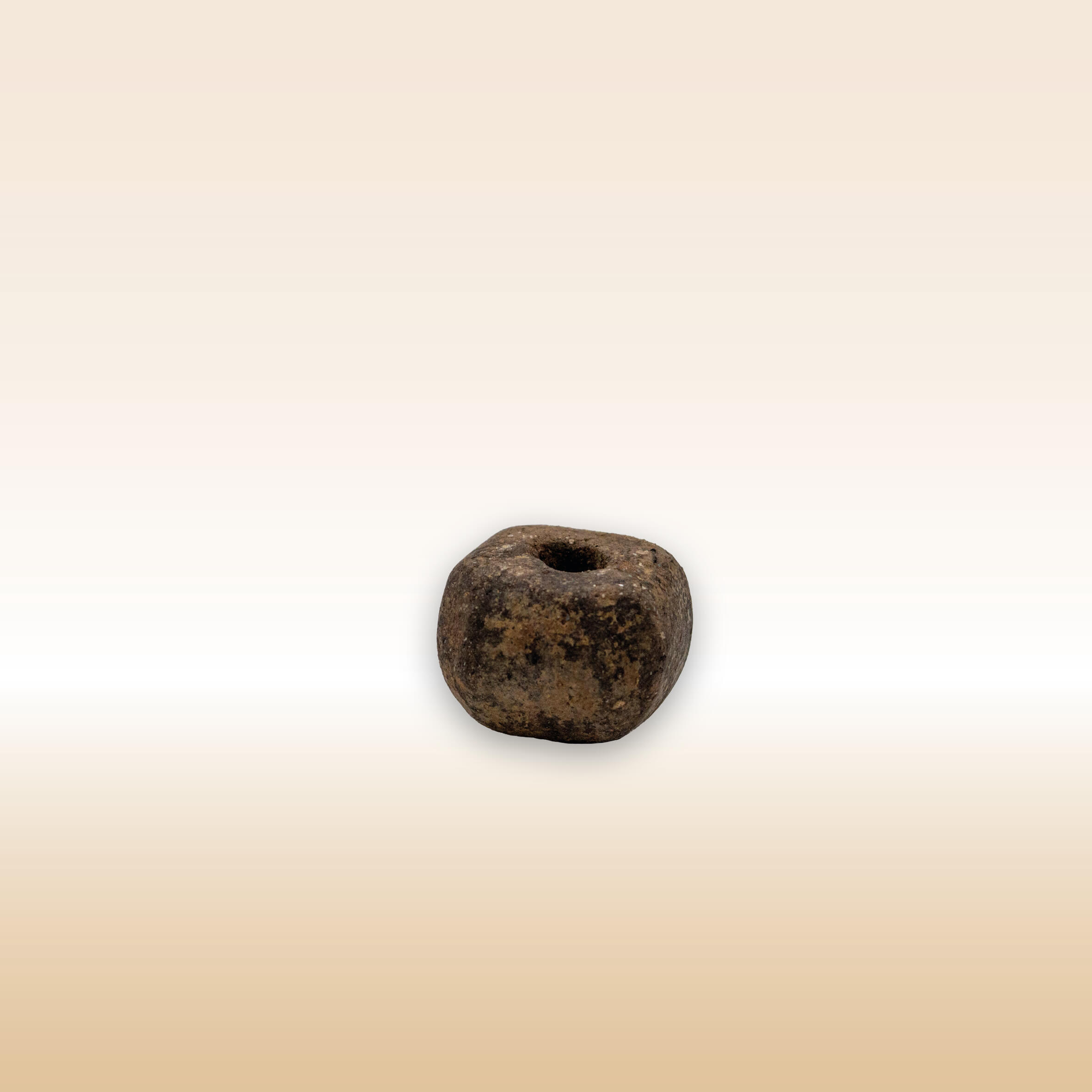

PESO DA TELAIO

PIATTO DA PESCE

BACILE IN BRONZO

PATERA IN BRONZO

ASKÒS

FIBULA A DRAGO

TEGOLE

VASO PER MESCERE IL VINO

VASO PER IL TRASPORTO DEI LIQUIDI

VASO PER MESCERE IL VINO

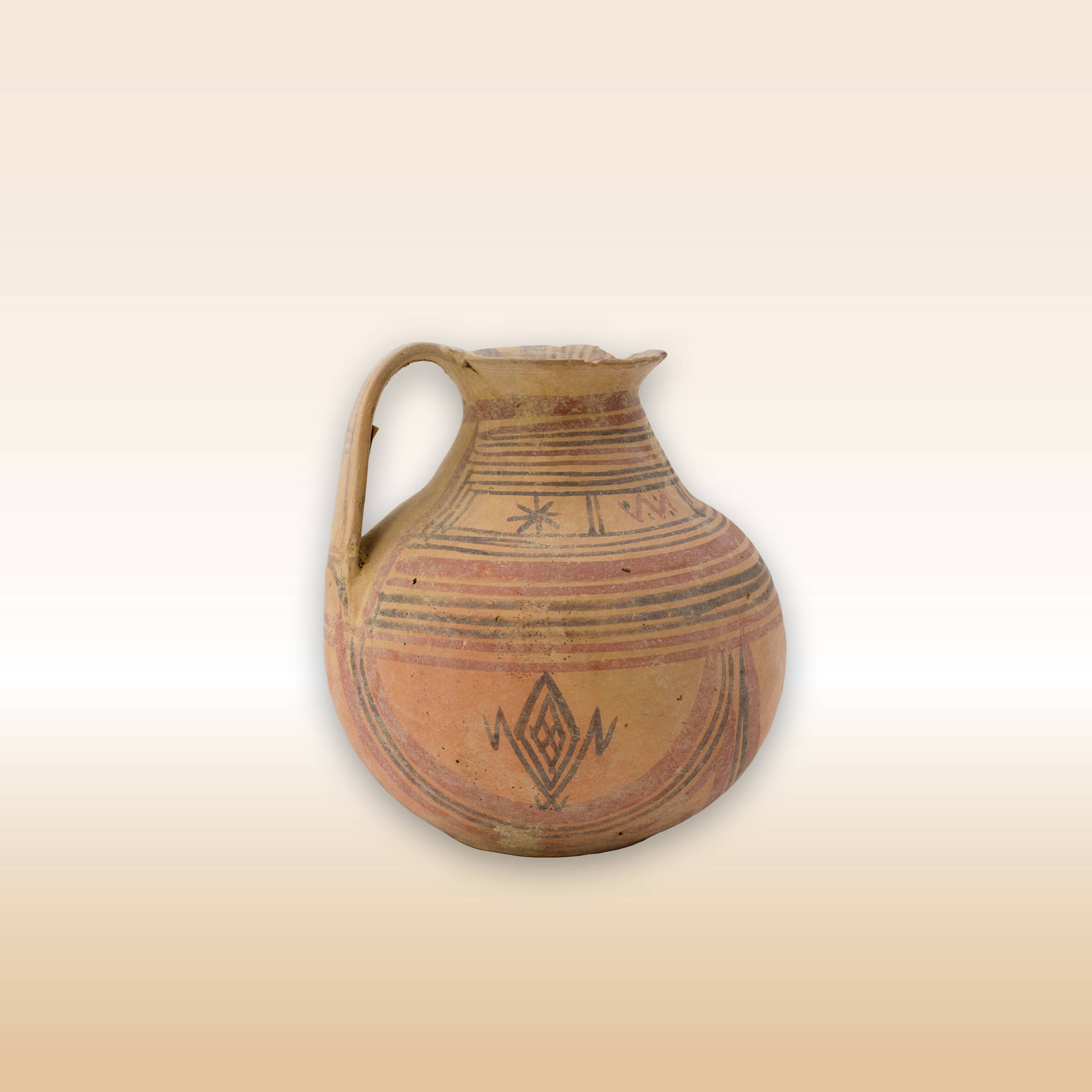

BROCCA DA VINO

BROCCA DA VINO

OLLA

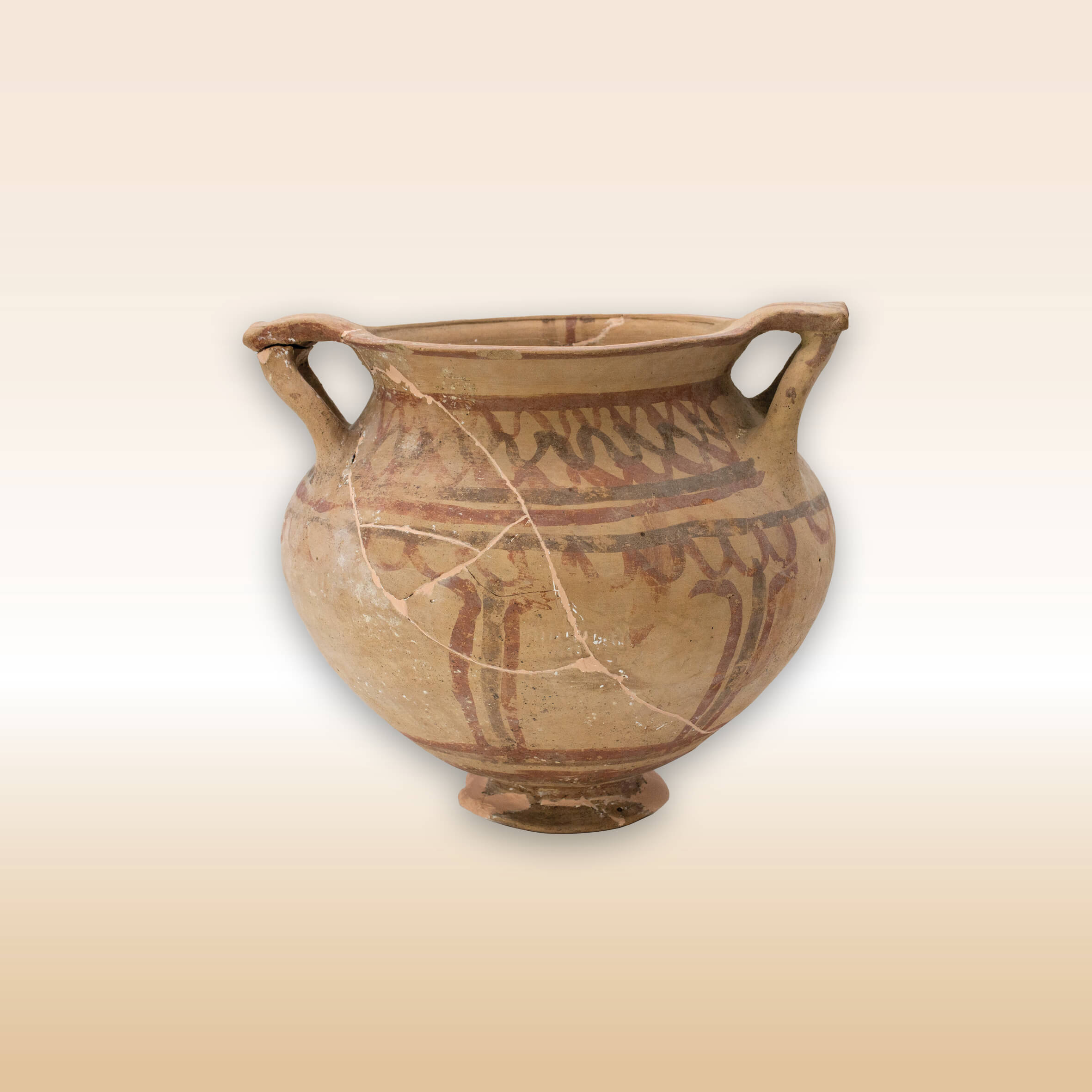

STAMNOS

ANTEFISSA FITTILE

ANTEFISSA CON VOLTO FEMMINILE

PENDENTI IN AMBRA

TESTINA FEMMINILE

TESTINA FEMMINILE

TESTINA FEMMINILE

STATUETTA DI OFFERENTE

DISCO FITTILE

STATUETTA DI OFFERENTE

STATUETTA DI OFFERENTE

MASCHERA TEATRALE

MATRICE CON TESTINA FEMMINILE

TESTINA MASCHILE

LEKYTHOS

KANTHAROS SOVRADIPINTO

KANTHAROS SOVRADIPINTO

CRATERE A FIGURE ROSSE

SPHAGHEION

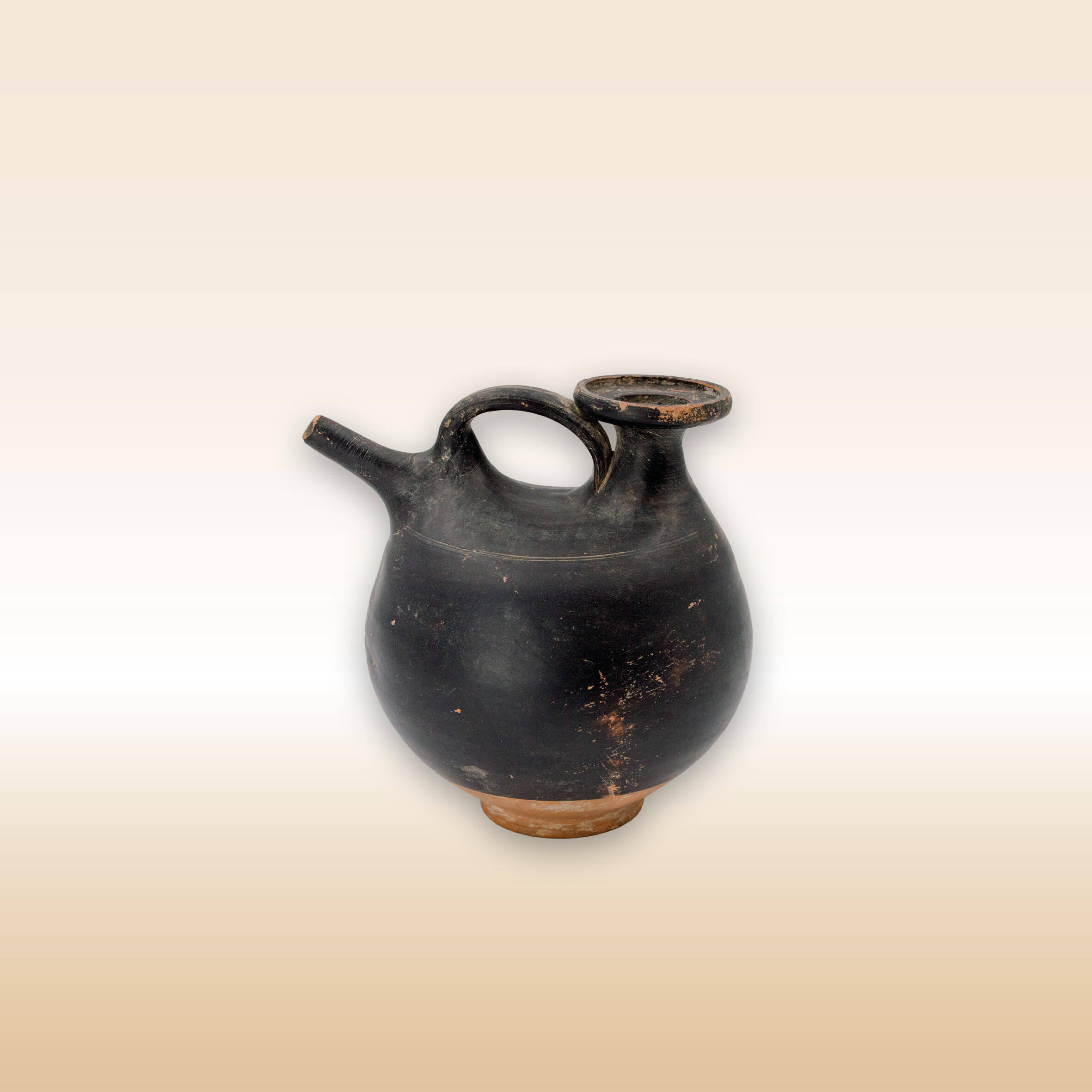

ASKÒS

ATTINGITOIO

ACCETTINA

ACROTERIO

PYXIS CON COPERCHIO

GUTTUS

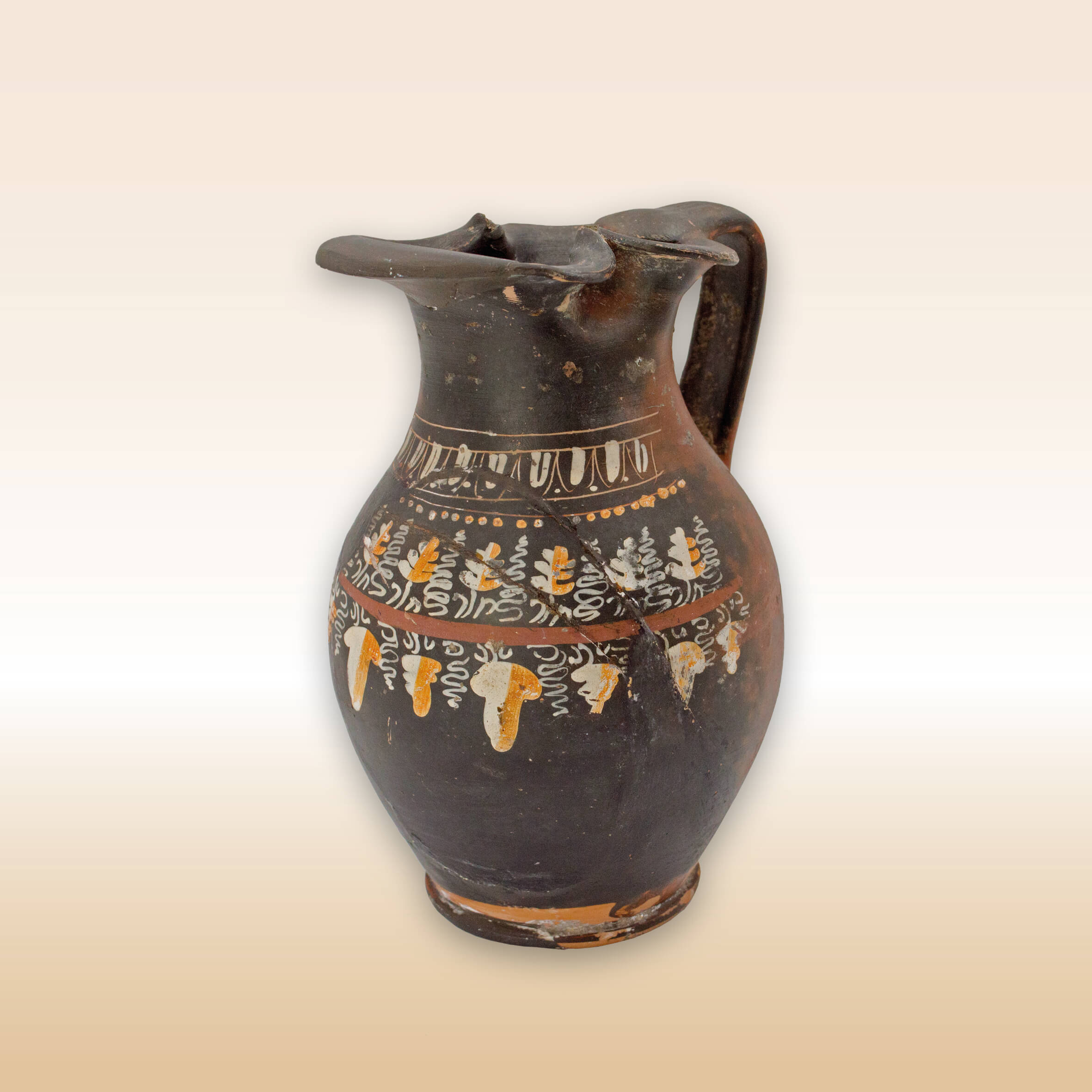

OINOCHOE

OINOCHOE

GUTTUS

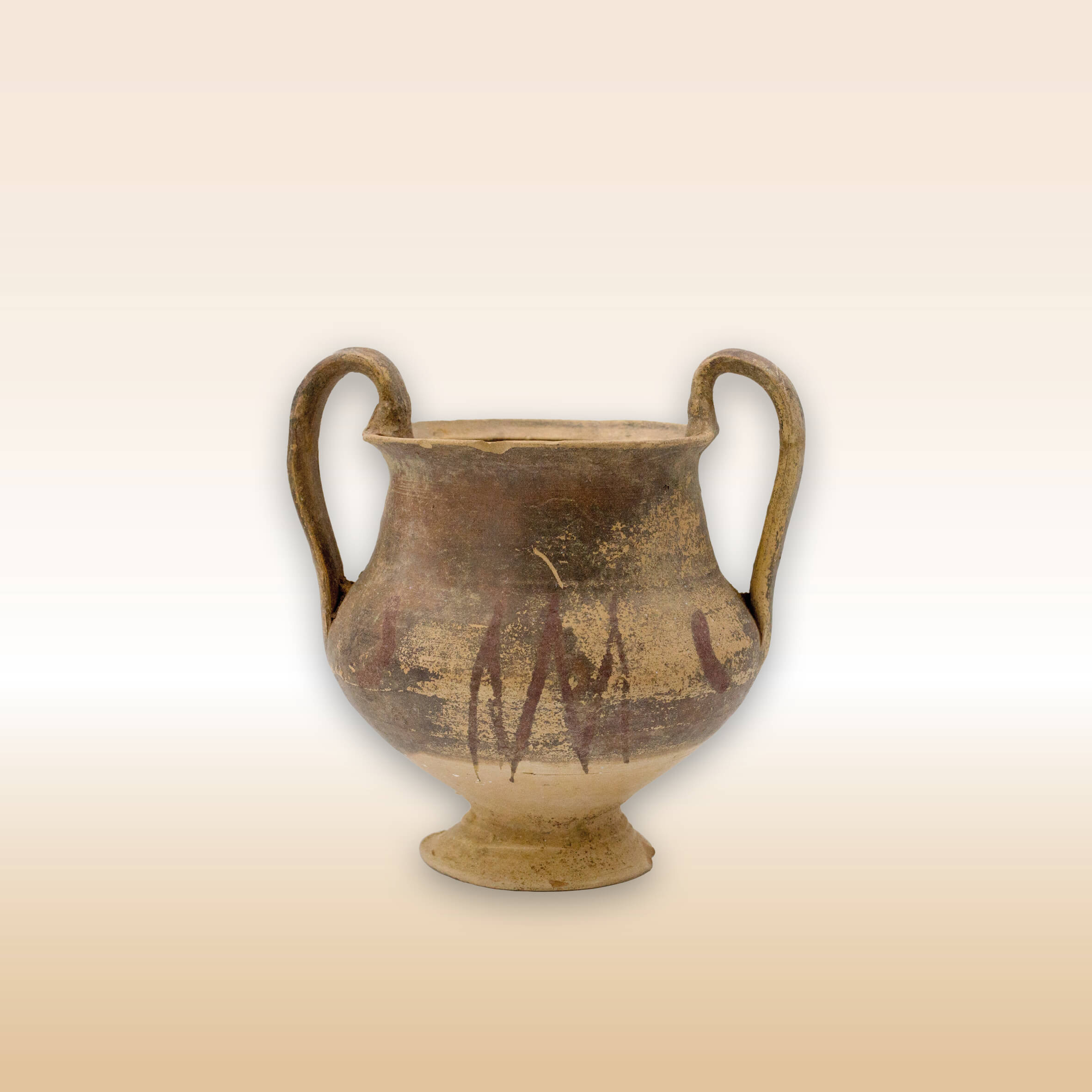

KANTHAROS

OLLA

BRUCIAPROFUMI

STATUETTA DI ERACLE

VASO PER BERE

VASO PER BERE

VASETTO PER BERE

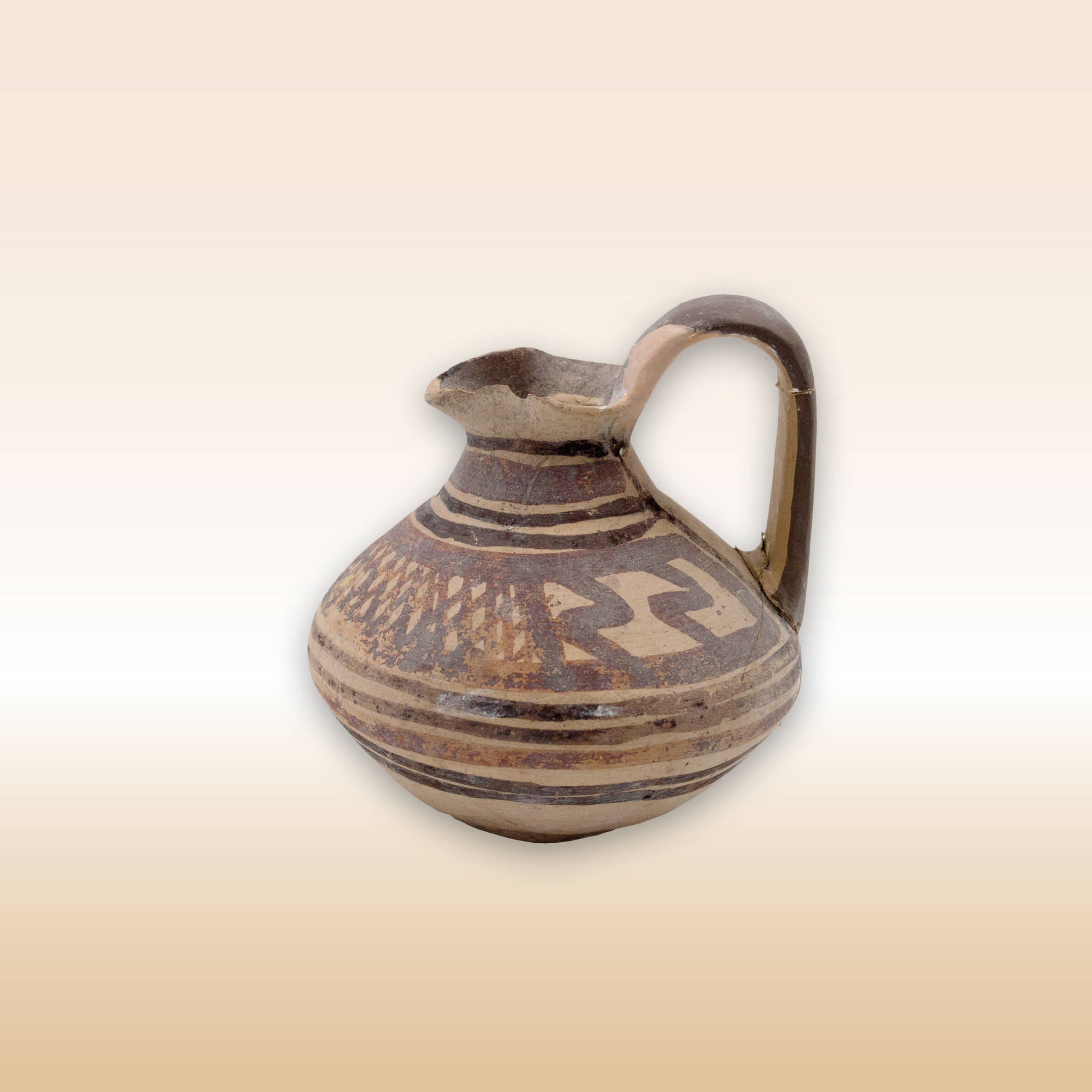

BROCCA SUBGEOMETRICA

BROCCA SUBGEOMETRICA

BROCCA SUBGEOMETRICA

VASO PER LIQUIDI (OLLETTA)

VASO PER LIQUIDI (CANTAROIDE)

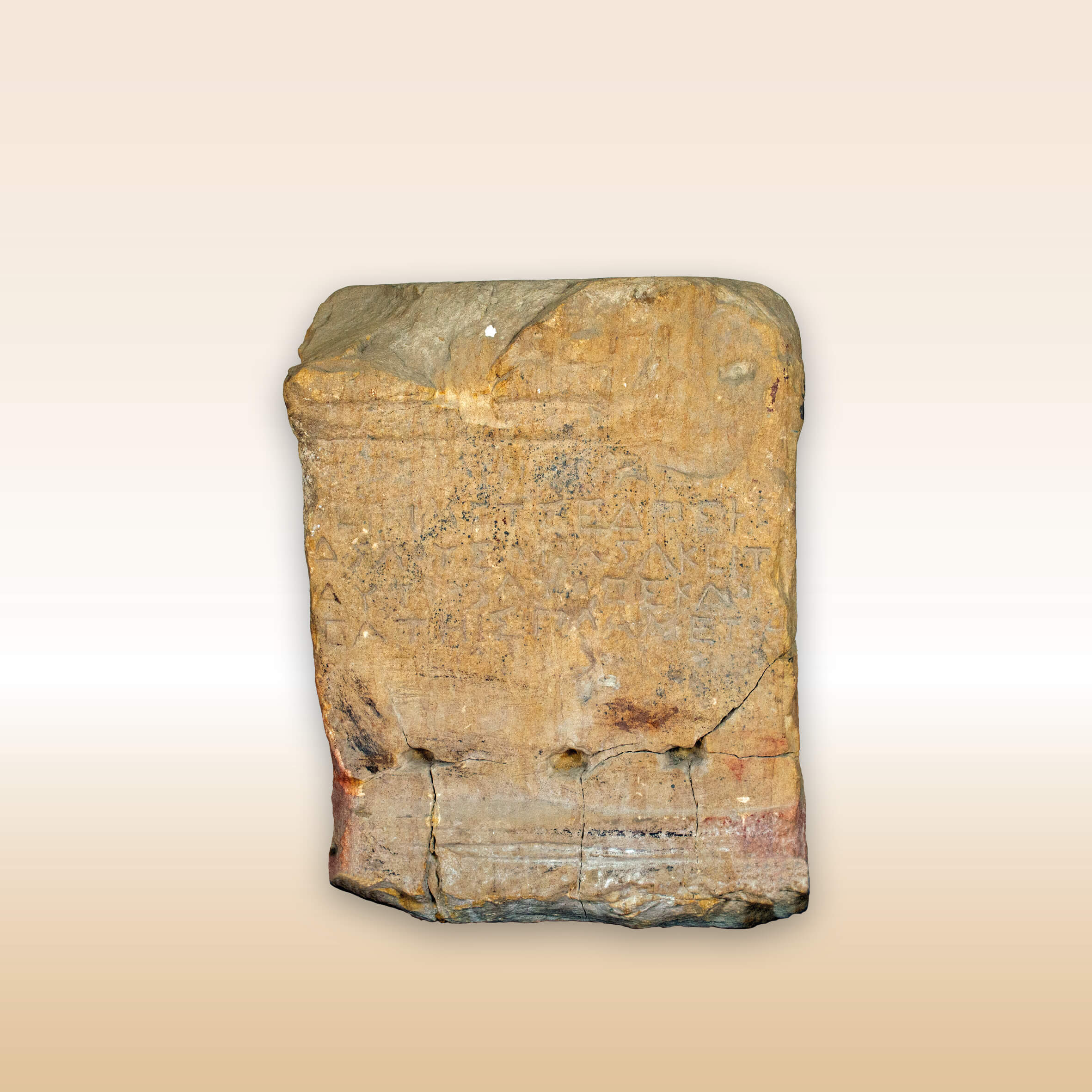

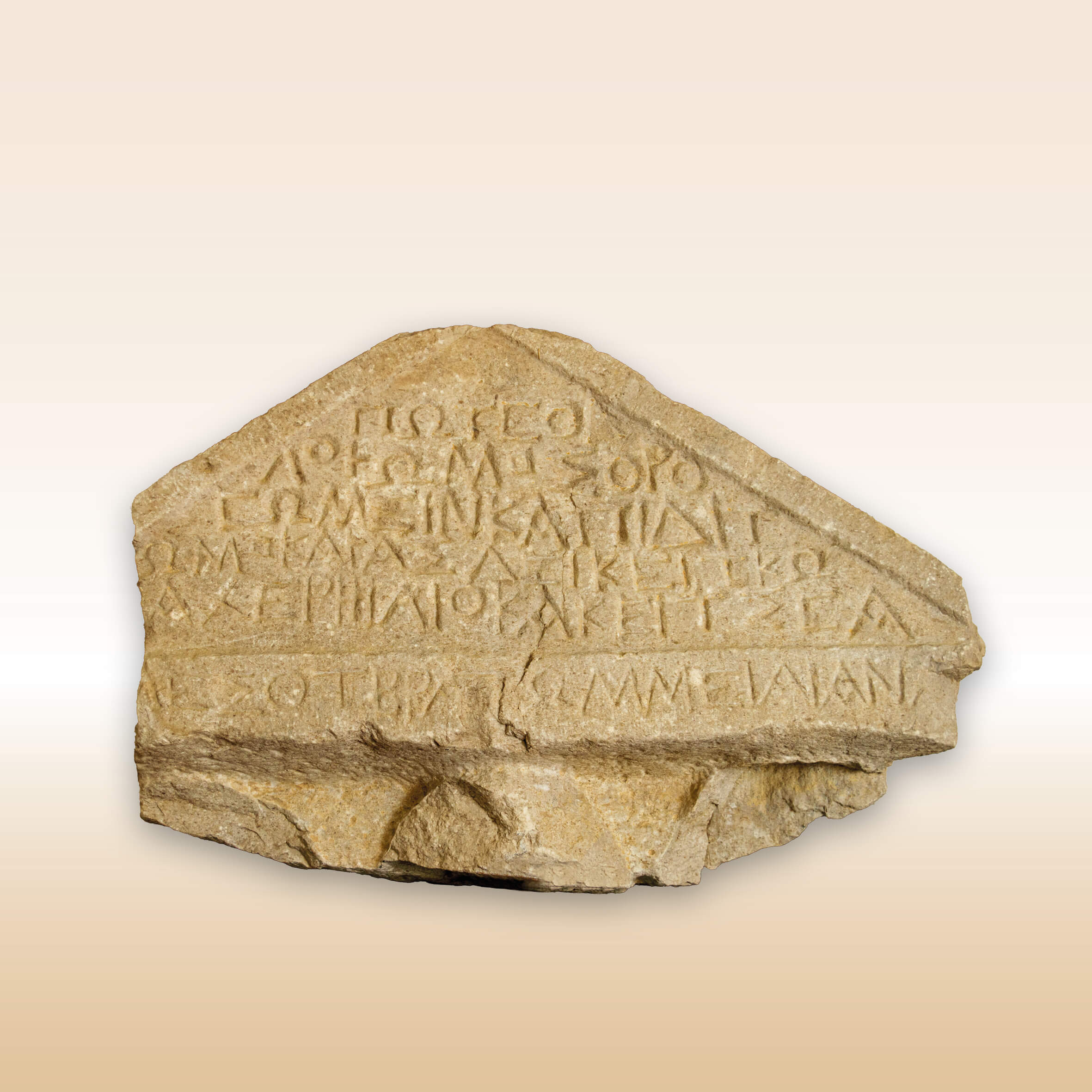

GROSSO BLOCCO IN CALCARE

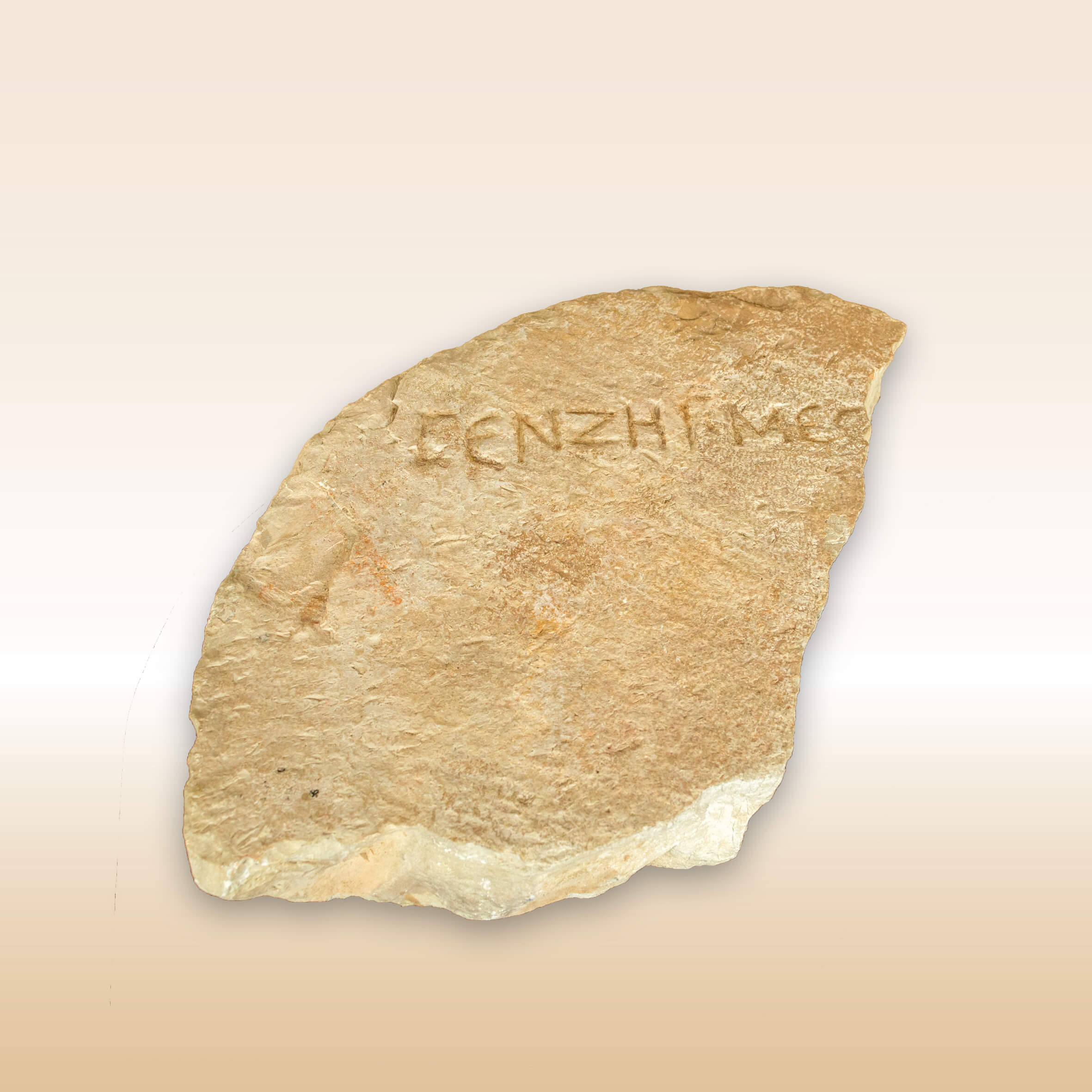

MEZZO DISCO LAPIDEO

ROCCHIO DI COLONNO

STELE FUNERARIA